第24届中国上海国际艺术节将于10月17日至11月27日举行,作为本届艺术节受邀主宾省,广东携手组委会打造的“粤港澳大湾区文化周”将首次亮相,以七部舞台力作、一场广东美术百年大展以及系列非遗互动及国际演艺交易项目,形成岭南文化与海派文化的深度对话,既彰显大湾区文艺的守正创新活力,更以“上海首演”“巡演首站”的高含金量,开启地域文化交融共生的新篇章。

多元表达,从“双非遗”到“新马戏”

此次文化周精选七台粤港澳原创剧目,覆盖舞剧、粤剧、芭蕾、杂技等多元门类,每部作品都是湾区文艺“守正创新”的生动注脚。

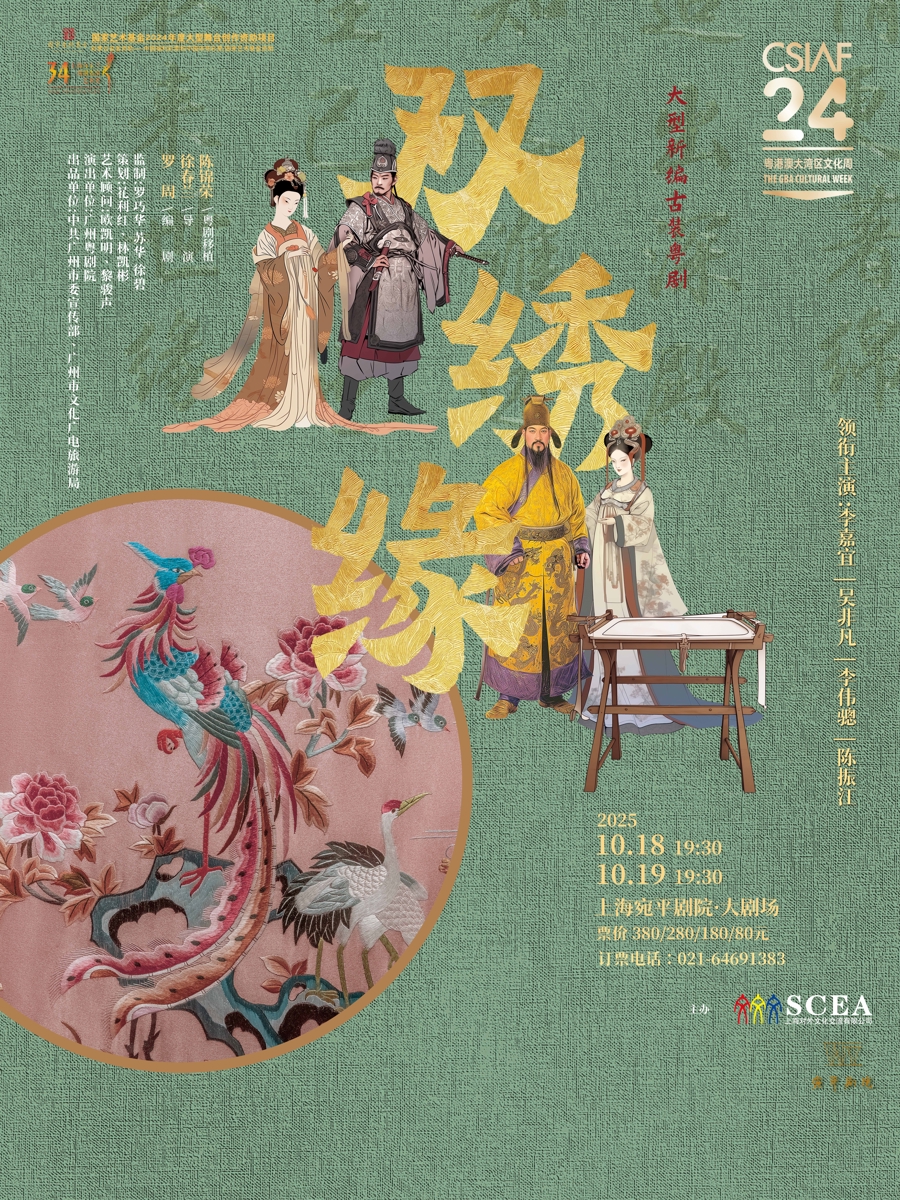

广州粤剧院《双绣缘》以粤剧与广绣“双非遗”为经纬,将唐代卢眉娘的广绣传奇与爱情故事交织,舞台上十米绣架旁绣女飞针走线、水袖绣花纹理细腻,更以“粤剧遇昆曲”预热活动,促成“南国红豆”与“江南兰花”的跨地域对话。在剧中饰演卢媚娘的李嘉宜记忆犹新:“首演现场,有观众感慨,这部粤剧每个定格都像一幅精美的粤绣。”剧院党总书记、董事长林凯彬直言,这部剧既是对岭南传统的致敬,更是让非遗“活在当下”的实践。

延续“肩上芭蕾”的创新基因,探索“新马戏”艺术边界,广州市杂技艺术剧院带来的当代杂技剧场《站台》突破传统杂技注重技巧展现的单一性,以旅者视角串联“追风筝的人”“黑夜幻想”等意象,在舞台装置与技术层面实现新突破。

艺术总监吴正丹说:“杂技的技巧唯有融入情感,才能真正打动人心。杂技演员的可能性超出想象,在这部剧中,我们将杂技和现代舞融合,希望探索杂技多元艺术表达,尝试让杂技站上新高度。”青年导演江雄也表示,团队正根据观众反馈精抠细节,力求将“旅途的冒险感与追寻的力量感”传递给上海观众。

芭蕾舞剧《家园》与舞剧《英歌》分别聚焦湾区现实生活与传统非遗精神。广州芭蕾舞团新作《家园》融入粤剧水袖、南拳、舞狮等岭南元素,讲述华裔恋人投身湾区建设的故事。制作人、广芭艺术总监邹罡希望《家园》不仅能让观众感受到芭蕾的魅力,也能引发年轻一代对家国情感、文化认同的共鸣,成为连接海外游子与故土的艺术纽带。

继《醒·狮》《龙·舟》之后,广州歌舞剧院又一聚焦岭南文化力作——舞剧《英歌》诞生10个月巡演52场。此次三度赴沪,总编导之一的钱鑫在接受采访时表示:“《英歌》不仅仅是一部关于舞蹈的作品,更是一个关于传承、亲情与家国情怀的故事。剧中所展现的不是人们印象中的非遗,而是岭南人的生活和精神寄托。”另一总编导王思思说:“希望通过这部剧,让观众感受到英歌所承载的精神力量,以及潮汕人民坚韧不拔、爱国爱家的品质。”

动静相宜,铺展岭南生活图卷

除了舞台演出,“其命惟新——广东美术百年大展”将成为文化周的“视觉史诗”。展览汇聚350多位名家逾800件(套)作品,涵盖高剑父、关山月等宗师经典,以2万平方米展区呈现岭南画派“折衷中西、融汇古今”的精神。广东美术馆馆长王绍强表示,展览集纳全国20多家机构馆藏,既是对岭南美术百年脉络的梳理,更是为当下创作提供启发的学术交流。

《迎客松》

《迎客松》

高剑父的作品融合传统笔墨与西方绘画技巧,如《饮马渡关图》,在空间和雾气呈现上吸收日本画法,体现出向西方学习、寻求自身变革的努力;关山月的《绿色长城》,以宏大的视角描绘出沿海防护林的壮丽景观,展现出对时代发展的关注;黎雄才的《迎客松》长12米、高逾4米 ,巨幅画作气势磅礴,首次亮相便震撼全场,其精湛的笔墨与雄浑的气势,尽显岭南山水画的独特韵味。这些经典原作不仅是艺术的结晶,更是广东美术百年发展历程的生动见证。

苏州河畔“光影美术馆”

苏州河畔“光影美术馆”

据王绍强透露,展览在上海展出期间,还将在苏州河畔打造“光影美术馆”,通过新媒体和城市景观互动,沉浸式展现广东美术故事。此外,部分作品将融艺术于科技,实现沉浸式策展理念。

与美术大展动静呼应的,是英歌舞、醒狮等岭南非遗的街头互动。这些充满南国生命力的艺术形式,将走进上海展馆、商圈、美育空间,让市民近距离感受“中华战舞”的豪迈与醒狮的灵动。这种“殿堂艺术+街头展演”的模式,打破了文化传播的边界,让岭南文化以更亲切的姿态融入上海市民生活。

双向赋能,助力湾区艺术“走出去”

文化周不仅是艺术展示的窗口,更是产业合作的纽带。粤沪两地将在国际演艺大会设立“粤港澳大湾区特展展位”,举办专场推介会,邀请十余家湾区演艺机构向海内外推介优质项目,并举行签约仪式。中国上海国际艺术节中心总裁李明表示,期待以此次文化周为契机,深化粤沪两地在文化共创、人才共育、文旅融合等领域的合作,助力大湾区文化圈建设。

让建筑可阅读的美术非遗

让建筑可阅读的美术非遗

从舞台精品的“首秀”到美术非遗的“对话”线上股票配资软件,从产业合作的“牵手”到地域文化的“共鸣”,首届“粤港澳大湾区文化周”既是大湾区文艺实力的集中亮相,更是中国文化“各美其美、美美与共”的生动实践。当岭南的粤韵、英歌舞与上海的海派风情相遇,这场艺术的双向奔赴,必将为中国文化的繁荣发展注入新的活力。

鼎合配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。